教育機関の情報セキュリティ担当者必見!なぜ多要素認証(MFA)が重要なのか?最新のガイドライン動向と、生徒・教職員の大切な情報を守るための具体的なセキュリティ対策を解説します。

近年、学校や教育委員会を狙ったサイバー攻撃が増加し、生徒や教職員の個人情報、成績データといった機密情報の漏洩リスクが高まっています。「うちの学校は大丈夫だろうか」「セキュリティ対策はしているけれど、本当に十分なのだろうか?」といった不安をお持ちの情報システム担当者様、管理職の方も多いのではないでしょうか。

従来のIDとパスワードだけの認証では、巧妙化する脅威から大切な情報を守りきることが難しくなってきています。そこで重要となるのが多要素認証(MFA)です。この記事では、なぜ今、教育機関にとって多要素認証が不可欠なのか、国内外のガイドラインの動向も踏まえながら、その重要性と基本的な仕組みを分かりやすく解説します。この記事を読めば、MFAの必要性を理解し、自組織のセキュリティ対策を見直すきっかけを得られるはずです。

なぜ今、教育機関で多要素認証(MFA)が重要なのか?

教育機関は、生徒や児童の個人情報、成績、健康に関する情報、さらには研究データなど、極めて機密性の高い情報を大量に扱っています。これらの情報が万が一漏洩した場合、その影響は計り知れません。

しかし、従来のパスワード認証には限界があります。覚えやすい単純なパスワードを使っていたり、複数のシステムで同じパスワードを使い回していたりするケースは後を絶ちません。また、GIGAスクール構想により一人一台端末が普及し、クラウドサービスの利用が拡大したことで、不正アクセスのリスクポイントは増加しています。実際に、フィッシング詐欺によって教職員のアカウント情報が盗まれ、不正アクセスを許してしまう事例も報告されています。このような状況下で、パスワードだけに頼るセキュリティ対策は非常に危険と言わざるを得ません。

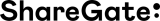

出典:https://www.mext.go.jp/content/20230308-mxt_jogai01-000027984_001.pdf?utm_source=chatgpt.com

多要素認証(MFA)とは?セキュリティ強化の仕組みを解説

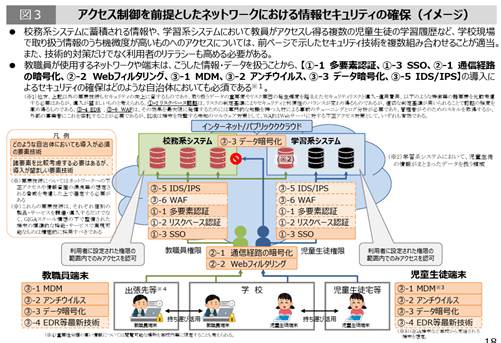

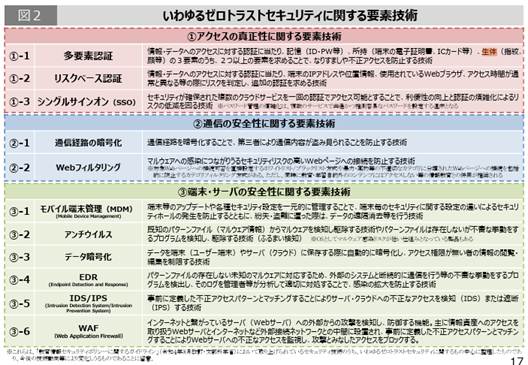

多要素認証(MFA: Multi-Factor Authentication)は、こうしたパスワード認証の弱点を補うための強力なセキュリティ対策です。MFAは、認証を行う際に、以下の3つの要素のうち、2つ以上を組み合わせて本人確認を行います。

- 知識情報 : 本人だけが知っている情報(パスワード、PINコードなど)

- 所持情報 : 本人だけが持っている物(スマートフォン、ICカード、ハードウェアトークンなど)

- 生体情報 : 本人固有の身体的特徴(指紋、顔、虹彩など)

出典:https://www.mext.go.jp/content/20250325-mxt_jogai01-100003157_4.pdf

例えば、「パスワード(知識情報)」に加えて、「スマートフォンアプリに送られる確認コード(所持情報)」を入力する、といった仕組みです。これにより、仮にパスワードが漏洩してしまっても、攻撃者は第二の認証要素(この場合は本人のスマートフォン)を持っていなければアクセスできません。これにより、不正アクセスの成功率を劇的に下げることができます。近年では、フィッシング詐欺に強いFIDO認証など、より情報漏洩対策として有効な認証方式も登場しています。

教育機関にも迫る?MFA導入義務化・推奨の動き

MFAの導入は、単なる推奨事項ではなく、国内外のガイドラインで必須要件となりつつあります。教育機関もこの流れと無関係ではありません。

- 政府機関・自治体 : 米国では政府機関に対し、ゼロトラスト・アーキテクチャ移行の一環として強力なMFA導入が義務付けられました。日本でも、デジタル庁や内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)などが発行する各種ガイドラインで、クラウドサービス利用時などにおけるMFA導入が強く推奨されています。これらのガイドラインは、公的機関である多くの教育機関にも影響を与えます。

- 文部科学省 : 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」においても、不正アクセス対策として、多要素認証の利用が有効であると示唆されています。(※最新のガイドラインをご確認ください)

- 主要クラウドベンダー : Google Workspace for EducationやMicrosoft 365 Educationなど、多くの教育機関で利用されているクラウドサービスでも、セキュリティ強化のためMFAの有効化が必須または強く推奨されるようになっています。

このように、教育機関を取り巻く環境においても、多要素認証は標準的なセキュリティ対策として位置づけられつつあります。ガイドラインへの準拠はもちろん、生徒・教職員の情報資産を守るためにも、MFA導入は喫緊の課題です。

出典:https://www.mext.go.jp/content/20230308-mxt_jogai01-000027984_001.pdf?utm_source=chatgpt.com

教育機関におけるMFA導入のポイント

MFA導入を検討する際には、教育機関特有の状況を考慮する必要があります。

- 多様な利用者 : 生徒、教職員、場合によっては保護者など、ITリテラシーが異なる多様なユーザーが利用することを想定し、分かりやすく使いやすい認証方式を選ぶ必要があります。

- 運用体制とコスト : 導入後のアカウント管理や問い合わせ対応など、運用体制を整備することが重要です。また、限られた予算内で最適なソリューションを選定する必要もあります。

- 既存システムとの連携 : すでに利用しているシステム(校務支援システム、学習管理システムなど)との連携が可能かどうかも確認が必要です。

利便性を損なわずにセキュリティを強化することが、MFA導入成功の鍵となります。導入計画を立てる際は、これらの点を踏まえ、専門家やベンダーに相談することも有効でしょう。

利便性を損なわずにセキュリティを強化する多要素認証(MFA)導入なら、CloudGate UNO

CloudGate UNOは、生体認証を用いたパスワードレスで、セキュリティレベルの高いMFAを実現するアイデンティティ管理プラットフォームです。

セキュリティレベルが高くフィッシング耐性のあるMFAの実現だけではなく、導入前後の手厚いサポートと柔軟なアクセス制限で管理者の負担軽減とゼロトラストモデルのシングルサインオンなどの充実した機能でユーザーの利便性向上が同時に可能になります。

セキュリティレベルが高くフィッシング耐性のあるMFA・CloudGate UNOでは、セキュリティと利便性向上の両立が可能になります。

まとめ・結論

サイバー攻撃の脅威が増大し、従来のパスワード認証だけでは教育機関の大切な情報を守りきれない時代になりました。多要素認証(MFA)は、複数の認証要素を組み合わせることで不正アクセスを効果的に防ぐ、現代に不可欠なセキュリティ対策です。

国内外のガイドラインでもMFA導入が強く求められており、教育機関においてもはや「推奨」ではなく「必須」の対策となりつつあります。生徒・教職員の個人情報、機密性の高いデータを守り、安全な教育環境を維持するために、多要素認証の導入・強化を早急にご検討ください。

信頼性の高いMFAソリューションをお探しの場合は、フィッシング耐性も備えた生体認証など、より高度な認証方式を提供できるサービスの導入も視野に入れることをお勧めします。

CloudGate UNOは、生体認証を用いたセキュリティレベルが高くフィッシング耐性のあるMFAというだけではなく、導入前後の手厚いサポートと柔軟なアクセス制限で管理者の負担軽減とゼロトラストモデルのシングルサインオンなどの充実した機能でユーザーの利便性向上が同時に可能になります。セキュリティ強化と利便性向上の両立は、CloudGate UNOにお任せください。

関連URL:

Microsoft 365を強固な認証でセキュリティを強化するID管理プラットフォーム

https://mssp.tenda.co.jp/office365/cloudgate_uno/

各業界ガイドラインが義務化へ? 今こそ知るべき多要素認証(MFA)の重要性

https://mssp.tenda.co.jp/blog/office365/5660/

MFA(多要素認証)導入ステップを専門コンサルタントが解説

https://mssp.tenda.co.jp/blog/office365/5549/

【参考文献・引用リスト】

・「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改訂について

https://www.mext.go.jp/content/20250325-mxt_jogai01-100003157_3.pdf?utm_source=chatgpt.com

・文部科学省ホームページ

GIGAスクール構想の下での校務DXについて~教職員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して~

https://www.mext.go.jp/content/20230308-mxt_jogai01-000027984_001.pdf?utm_source=chatgpt.com

教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン (令和7年3月)

https://www.mext.go.jp/content/20250325-mxt_jogai01-100003157_1.pdf

教育情報セキュリティポリシーハンドブック 平成7年3月

https://www.mext.go.jp/content/20250325-mxt_jogai01-100003157_4.pdf